samedi, 08 juillet 2023

Vers un monde multipolaire: les défis à relever

Vers un monde multipolaire: les défis à relever

Foad Izadi

Source: https://katehon.com/ru/article/dvizhenie-k-mnogopolyarnomu-miru-vyzovy-kotorye-neobhodimo-preodolet

Texte d'un discours prononcé lors de la Conférence mondiale sur la multipolarité, le 29 avril 2023.

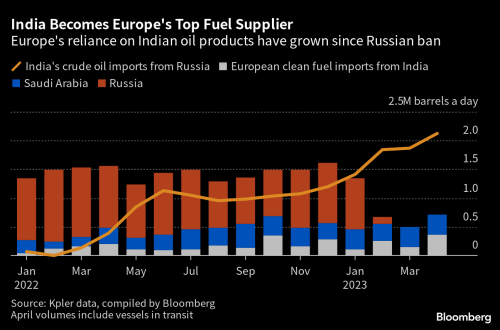

Note de la rédaction: Le texte du politologue iranien Foad Izadi est intéressant à plus d'un titre, non seulement parce que nous avons ici accès à son contenu, mais parce qu'il nous permet de saisir la vision iranienne des relations internationales, à une époque où l'OTAN nous induit à considérer l'Iran comme un ennemi absolu alors qu'aucun pays d'Europe centrale et occidentale n'a eu, au cours de l'histoire, de conflit avec la Perse. Pour rétablir la bonne santé économique de l'Europe, les relations économiques avec l'Iran devront être rétablies, même si le pays opte pour des rapports privilégiés avec les structures de coopération eurasiennes, pilotées par la Russie et la Chine, voire l'Inde. L'Europe n'a aucun intérêt, à long terme, à obéir aux injonctions de Washington et à pérenniser le bellicisme de l'Alliance atlantique.

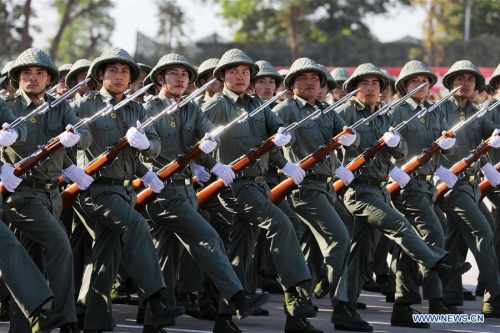

L'évolution vers un monde multipolaire, où le pouvoir est partagé entre plusieurs grands acteurs mondiaux, peut s'accompagner de divers obstacles. Voici quelques défis courants qui peuvent se présenter :

1. Dominance des puissances existantes : les puissances mondiales établies, telles que les États-Unis, résisteront à l'idée de renoncer à leur position dominante et à leur influence dans le système international. Elles considéreront un monde multipolaire comme une menace pour leurs intérêts et chercheront à maintenir leur statut hégémonique.

2. Concurrence et conflits : comme le pouvoir est partagé entre plusieurs pôles, la concurrence et les conflits d'intérêts peuvent s'intensifier. Les rivalités entre les nouvelles puissances et les puissances existantes peuvent s'intensifier, entraînant des tensions géopolitiques, des guerres par procuration, voire des affrontements purs et simples.

3. absence de gouvernance mondiale : la transition vers un monde multipolaire nécessite des mécanismes de gouvernance mondiale efficaces. Cependant, il peut y avoir un manque de consensus sur les structures, les processus de prise de décision et les règles de la gouvernance mondiale. Cela peut entraver la coopération et la coordination entre les pays, ce qui rend difficile la résolution collective des problèmes mondiaux.

4. Conflits régionaux non résolus : de nombreux conflits régionaux en cours peuvent compliquer l'évolution vers un monde multipolaire. Les différends et les conflits non résolus entre les pays peuvent entraver l'établissement de relations stables et coopératives nécessaires à l'épanouissement d'un système multipolaire.

5. interdépendance économique : les interdépendances économiques existantes, telles que les relations commerciales et les chaînes d'approvisionnement, peuvent être perturbées par la transition vers un monde multipolaire. La concurrence économique et le protectionnisme entre les grandes puissances peuvent créer de l'instabilité et entraver les progrès vers la multipolarité.

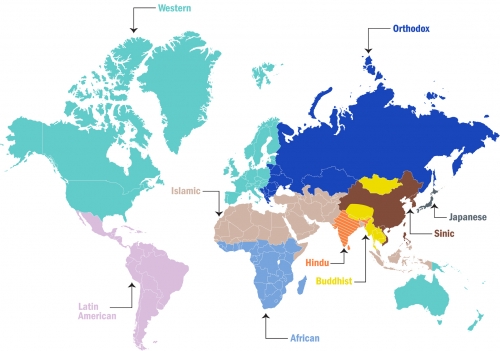

6. Différences d'idéologie et de valeurs : les pays d'un monde multipolaire sont susceptibles d'avoir des idéologies, des valeurs et des systèmes politiques différents. Ces différences peuvent entraîner des conflits d'intérêts et entraver la coopération sur les questions mondiales, rendant difficile la recherche d'un terrain d'entente.

7. Dilemmes sécuritaires : dans un monde multipolaire, les pays peuvent être confrontés à des dilemmes sécuritaires, où les mesures prises par un État pour renforcer sa sécurité peuvent être perçues comme une menace par d'autres États. Cela peut conduire à une course aux armements, à la méfiance et à l'instabilité.

8. Manque de confiance et de coopération : l'instauration de relations de confiance et de coopération entre les pays est cruciale pour le succès d'un monde multipolaire. Toutefois, les rivalités historiques, les suspicions profondément ancrées et les intérêts nationaux divergents peuvent entraver le développement de la confiance et les efforts de coopération.

9. Asymétrie de puissance : la transition vers un monde multipolaire peut être difficile s'il existe une importante asymétrie de puissance entre les pays. Les États plus faibles peuvent se sentir marginalisés ou menacés par les puissances dominantes, ce qui entraîne une résistance ou des tentatives d'alliance contre elles.

Pour surmonter ces obstacles, il faut de la diplomatie, du dialogue, des institutions multilatérales et une vision commune de la gouvernance mondiale. Cela nécessite un engagement en faveur du respect mutuel, de la coopération et du compromis entre les pays afin d'assurer une transition harmonieuse et pacifique vers un monde multipolaire.

Comme indiqué précédemment, les États-Unis résisteront farouchement à l'abandon de leur position dominante dans un monde multipolaire sur la base de schémas historiques et de considérations géopolitiques. Voici quelques stratégies que les États-Unis peuvent utiliser pour maintenir leur position :

1. la puissance économique : Les États-Unis se sont traditionnellement appuyés sur leur économie forte et sur l'innovation technologique pour maintenir leur influence mondiale. Ils peuvent continuer à donner la priorité à la croissance économique, à investir dans la recherche et le développement et à promouvoir l'innovation pour rester compétitifs.

2. Alliances diplomatiques : les États-Unis peuvent chercher à renforcer leurs alliances et leurs partenariats avec des pays aux vues similaires afin de maintenir une influence collective dans les affaires internationales. Le renforcement des alliances avec l'OTAN, l'Union européenne et d'autres démocraties peut constituer un front uni face aux défis posés à la domination américaine.

3. Capacités militaires : les États-Unis ont toujours maintenu une forte présence militaire dans le monde. Ils peuvent continuer à investir dans des technologies militaires de pointe, à maintenir une présence militaire mondiale et à assurer leur préparation militaire afin de projeter leur force et de dissuader leurs adversaires potentiels.

4. domination technologique : l'accent mis sur les avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'exploration spatiale et la biotechnologie peut aider les États-Unis à conserver un avantage concurrentiel et à accroître leur influence mondiale dans un monde en mutation rapide.

5. Soft power et influence culturelle : les États-Unis s'appuient depuis longtemps sur leur puissance douce (soft power), y compris les exportations culturelles, pour exercer une influence au niveau mondial. Un accent soutenu sur la propagande et la diplomatie publique, ainsi que sur la construction de perceptions internationales positives, peut contribuer à maintenir leur domination.

6. Adaptabilité et engagement multilatéral : conscients de l'évolution de la dynamique mondiale, les États-Unis pourraient être amenés à adapter leur approche et à s'engager auprès des puissances émergentes et des régions en plein essor. Cela pourrait inclure une participation active aux institutions internationales, aux négociations et aux structures multilatérales afin de façonner les normes et les règles mondiales.

7. politiques économiques et commerciales : les États-Unis peuvent mener des politiques économiques et commerciales stratégiques afin de protéger l'industrie nationale et d'aborder la question des droits de propriété intellectuelle et du transfert de technologie. Ces politiques peuvent viser à préserver les avantages économiques et à empêcher l'érosion de la position dominante des États-Unis.

Il est important de noter que le paysage mondial est complexe et que les États-Unis sont susceptibles d'utiliser une combinaison de ces politiques, en s'adaptant à l'évolution des circonstances.

Pour contrer l'hégémonie américaine vers un monde multipolaire, les ONG et les intellectuels peuvent jouer un rôle important. Voici quelques moyens par lesquels ils peuvent affronter et influencer la dynamique du pouvoir mondial:

1. recherche et sensibilisation : les ONG et les intellectuels peuvent mener des recherches et fournir des analyses fondées sur des preuves afin d'exposer les implications et les limites de l'hégémonie américaine. Ils peuvent attirer l'attention sur des questions telles que les inégalités, les violations des droits de l'homme, la dégradation de l'environnement et l'exploitation économique résultant des structures de pouvoir dominantes. En sensibilisant l'opinion et en plaidant pour le changement, ils peuvent favoriser un discours critique sur la nécessité d'un ordre mondial plus juste et plus inclusif.

2. Mobilisation de la société civile : les ONG peuvent mobiliser la société civile et les mouvements de base pour promouvoir une vision alternative de la gouvernance mondiale. En organisant des campagnes, des manifestations et des initiatives de plaidoyer, elles peuvent amplifier les voix des communautés marginalisées, remettre en question les récits dominants et exiger une plus grande responsabilité de la part des acteurs puissants, y compris les États-Unis.

3. Mise en réseau et création de coalitions : les ONG et les intellectuels peuvent collaborer au-delà des frontières pour créer des réseaux et des coalitions qui promeuvent des perspectives alternatives et remettent en question les structures de pouvoir hégémoniques des États-Unis. En développant la coopération entre les organisations et les intellectuels de différentes régions, ils peuvent accroître leur influence et présenter un front uni contre la domination.

4. Promouvoir le dialogue et l'échange : les intellectuels peuvent promouvoir le dialogue et l'échange entre différentes cultures, sociétés et systèmes de connaissance. En encourageant le débat et en créant des plateformes pour des voix diverses, ils peuvent remettre en question les récits centrés sur l'Occident et promouvoir une compréhension plus inclusive des questions mondiales. Cela peut contribuer à un discours plus équilibré et multipolaire.

5. Plaidoyer politique : les ONG et les intellectuels peuvent s'engager auprès des décideurs politiques, des institutions internationales et des forums multilatéraux pour influencer les politiques et promouvoir des approches alternatives. En apportant leur expertise, en proposant des conseils politiques et en participant aux processus décisionnels, ils peuvent contribuer à façonner un ordre mondial plus juste et multipolaire.

6. Interaction avec les puissances en développement : les ONG et les intellectuels peuvent s'engager activement auprès des puissances en développement et des régions émergentes pour promouvoir le dialogue et la coopération. En facilitant la coopération entre ces acteurs et en partageant les connaissances et les meilleures pratiques, ils peuvent contribuer à la diversification du pouvoir et remettre en question la domination des puissances occidentales.

7. Promouvoir la solidarité mondiale : les ONG et les intellectuels peuvent plaider en faveur de la solidarité et de la coopération mondiales, en soulignant l'interconnexion des problèmes mondiaux tels que le changement climatique, la pauvreté et les conflits. En soulignant les intérêts communs et l'interdépendance des pays, ils peuvent promouvoir des efforts collectifs pour résoudre ces problèmes, réduisant ainsi l'influence d'une puissance hégémonique.

Il est important de noter que la lutte contre l'hégémonie des États-Unis et la promotion de la multipolarité nécessitent des efforts soutenus, une coopération et une perspective à long terme. Les ONG et les intellectuels peuvent apporter une contribution significative en fournissant une analyse critique, en mobilisant la société civile et en défendant une vision alternative de la gouvernance mondiale. Le plus important est de fournir des principes pour une idéologie qui cherche à résister à l'hégémonie des États-Unis. Voici quelques principes qui peuvent être liés à la remise en cause de l'hégémonie américaine :

1. Multipolarité : l'idéologie doit promouvoir l'idée d'un ordre mondial multipolaire dans lequel le pouvoir est réparti plus équitablement entre de multiples acteurs. Elle met l'accent sur la nécessité de remettre en cause la domination américaine et cherche à créer un système mondial plus équilibré et plus inclusif.

2. Souveraineté et autodétermination : l'idéologie reconnaît l'importance de la souveraineté nationale et le droit des nations à déterminer leurs propres systèmes politiques, économiques et sociaux sans ingérence extérieure. Elle s'oppose aux interventions, aux occupations militaires et à l'imposition de positions par les puissances dominantes qui sapent la souveraineté et l'autodétermination des nations.

3. Égalité et justice : l'idéologie souligne l'importance de l'égalité et de la justice dans les relations internationales. Elle remet en question les dynamiques de pouvoir inégales qui perpétuent les injustices mondiales telles que l'exploitation économique, l'inégalité sociale et les violations des droits de l'homme. Elle promeut des systèmes équitables et justes qui donnent la priorité au bien-être et à la dignité de tous les individus.

4. Solidarité et coopération : l'idéologie promeut la solidarité et la coopération entre les pays et les peuples. Elle recherche des alliances et des partenariats fondés sur des intérêts communs et le respect mutuel, encourageant la coopération pour trouver des solutions collectives aux problèmes mondiaux. Elle souligne l'importance du dialogue, de la diplomatie et du multilatéralisme dans la résolution des conflits et la réalisation d'objectifs communs.

5. Diversité culturelle et respect : l'idéologie reconnaît et valorise la diversité culturelle, en promouvant le respect des différentes cultures, traditions et perspectives. Elle s'oppose à l'homogénéisation culturelle. Elle soutient au contraire la préservation du patrimoine culturel et la promotion de la compréhension et du dialogue interculturels.

6. Développement durable et gestion de l'environnement : l'idéologie met l'accent sur le développement durable et la gestion de l'environnement. Elle reconnaît la nécessité d'une gestion responsable des ressources, d'une action climatique et d'une durabilité environnementale. Elle remet en question les modèles économiques dominants qui privilégient le profit au détriment du bien-être de la planète et des générations futures.

7. Anti-impérialisme et anti-colonialisme : l'idéologie s'oppose à l'impérialisme et au colonialisme sous toutes leurs formes. Elle cherche à supprimer l'héritage historique du colonialisme, notamment l'exploitation économique, l'esclavage culturel et l'occupation territoriale. Elle soutient le droit à l'autodétermination des peuples colonisés et opprimés.

Ces principes ne sont pas exhaustifs et les idéologies et mouvements peuvent mettre l'accent sur des aspects différents. Il est également important de noter que la lutte contre l'hégémonie est une tâche complexe et que les principes et stratégies spécifiques peuvent varier en fonction du contexte et des objectifs de ceux qui contestent les structures de pouvoir dominantes.

17:34 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, relations internationales, politique internationale, foad izadi, iran, théorie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques, multipolarité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 04 juillet 2023

La fin de la démocratie et la montée de la pensée unique

La fin de la démocratie et la montée de la pensée unique

par Fabrizio Pezzani

Source : Fabrizio Pezzani & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-fine-della-democrazia-e-l-affermazione-del-pensiero-unico

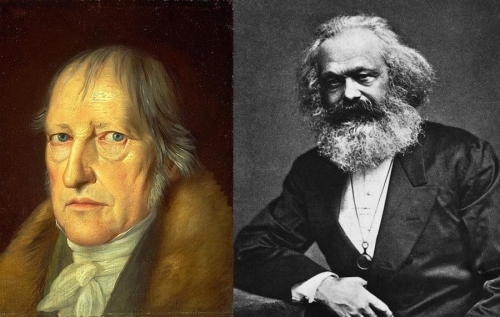

L'État éthique est défini comme la forme institutionnalisée par les philosophes Hobbes et Hegel, dans laquelle l'institution étatique est la fin ultime vers laquelle les actions des individus doivent tendre pour la réalisation d'un bien universel.

Au fil du temps, cependant, le concept d'État éthique a pris une composition différente et en est venu à revêtir une dimension totalitaire dans laquelle le bien et le mal sont le résultat d'une imposition indépendante de ce qui devrait être le contrat de base entre l'État et le citoyen. Thomas Hobbes est considéré comme le père de la philosophie politique moderne avec sa prise de distance par rapport à la réflexion du monde classique sur la socialité et la politique de l'homme ; Hobbes inaugure la méthode contractualiste où les hommes trouveront des règles communes en sacrifiant une partie de leur liberté en échange de la protection et du respect des règles établies et se référeront à un seul grand représentant institutionnel qu'il définit comme le Léviathan ; en ce sens, Hobbes est défini comme le principal théoricien de l'État absolu ou de l'absolutisme dans lequel le souverain est considéré comme étant au-dessus de la loi universelle.

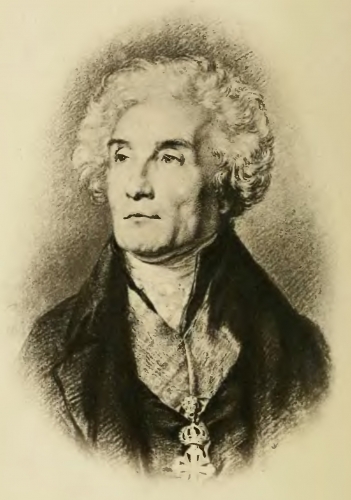

Après Hobbes, Hegel (illustration, ci-dessus), le philosophe idéaliste, définit l'État comme une substance éthique consciente d'elle-même ; l'État est la plus haute expression de l'éthique, une théorie qui contraste fortement avec le droit naturel et le contractualisme de la philosophie politique moderne. L'État, affirme Hegel, est la source de la liberté et de la norme éthique pour l'individu, il est la fin suprême et l'arbitre absolu du bien et du mal.

Cependant, l'État hégélien n'est pas un véritable État absolutiste et totalitaire, mais une unité organique vivante qui doit s'adapter aux circonstances évolutives naturelles de la société humaine. Pour Hegel, l'État éthique est le dernier moment de l'esprit subjectif et objectif, Hegel affirme que la liberté est et reste à tout moment la condition historique de la philosophie depuis la Grèce antique. Pour Hegel, une combinaison du bien commun et du bien personnel doit être trouvée dans l'État dans les limites dues à l'interaction des individus. La position de Hegel a ensuite été contrée par la critique de Karl Popper, qui a défini l'État éthique comme une société fermée, par opposition à l'État de droit propre à une société ouverte.

La théorie de l'État éthique a ensuite été reprise au 20ème siècle pour expliquer les États fasciste et communiste, qui étaient en fait des États totalitaires dans lesquels les libertés individuelles étaient réprimées selon les règles supérieures du "Léviathan" de Hobbes.

Les constitutions démocratiques successives qui ont régi l'État de droit jusqu'au siècle dernier fondent leur existence sur un équilibre fragile entre le droit et la liberté, entre l'intérêt général et la protection des minorités qui s'oppose à la pensée unique.

Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un état éthique oppressif car si la démocratie libérale reconnaît et défend la liberté d'expression avec comme limite la protection de la dignité humaine, l'extrémisme progressiste voudrait, au contraire, censurer tout ce qui n'est pas conforme à la pensée unique proposée par une élite qui semble viser une gouvernance mondiale et impose ses propres règles du bien et du mal qu'elle définit en fonction d'un changement culturel qui répond à des intérêts supérieurs. La culture de l'annulation (cancel culture) est la représentation la plus destructrice d'un monopole culturel qui efface la liberté d'expression et la véritable démocratie dont la survie est de plus en plus en jeu.

La culture de l'annulation sévit dans les universités où l'on interdit aux enseignants non alignés de s'exprimer, sur les places où l'on démolit des statues comme celle de Churchill déclaré fasciste et celles de Lincoln posé comme raciste et de Colomb également campé comme raciste, et même dans le journalisme où l'on impose des modes d'expression qui ne heurtent la sensibilité de personne, puis dans la politique qui chevauche la pensée unique et le débat sur le genre et l'économie verte deviennent les chevaux de bataille d'une pensée unique qui, dans la non-pensée de la société, devient un despotisme culturel sans freins. Entendre la secrétaire du DP faire l'éloge d'une société libre sans freins sur le genre, énumérer plus de dix acronymes auxquels elle pourrait ajouter les Indiens Apaches, les Mescaleros, les Hutus, les pygmées de Bornéo, sans faire de bruit mais en se montrant comme un exemple d'universalité, tout cela a du sens. C'est ainsi que l'on passe de l'Etat de droit à l'Etat éthique absolutiste où la censure, la démission, la répression et la mise au pilori sont la fin des non-alignés ; le phénomène est endémique dans les pays anglo-saxons sans repères éthiques et moraux, prompts à gommer le peu de culture qu'ils possèdent.

L'attaque contre la démocratie libérale s'appuie sur un populisme sécuritaire qui redécouvre l'État fort qui protège le citoyen de plus en plus seul, sans défense et désorienté, mais aussi plus facile à dominer et à gouverner, et donc l'État éthique entre de force dans la vie des particuliers, proposant des modèles absolus à suivre de manière ordonnée, perturbant le système social qui est à la merci de la pensée unique.

A côté du genre, mythe et bible, l'économie verte sert des intérêts supérieurs mais risque de ruiner la classe moyenne et de bouleverser la hiérarchie sociale où les super-riches imposent leur "culture de l'annulation", indifférents aux drames sociaux qu'ils sont en train de créer.

Le monde occidental est en train de creuser sa propre tombe avec une forme de nihilisme extrême et désespéré qui prône un mondialisme sans règles morales. Le mondialisme est une idéologie complexe qui oppose une apparente liberté débridée à un contrôle social invasif et parfois criminel et à un contrôle toujours plus profond et invasif des opinions exprimées par les acteurs sociaux. Nous vivons dans une liberté éphémère qui devient condamnable si nous allons au-delà des opinions autorisées et des idées politiquement correctes, nous vivons dans une illusion de liberté sans limites, hédoniste sans limites morales qui sont l'expression d'un minimum de décence mais gouvernée par une oligarchie étroite qui contrôle, guide et punit sans pitié les pauvres et innocents transgresseurs.

Nous sommes dans un monde éthéré, fait de jeux et d'illusions, mais en proie à une pensée unique qui s'est donné pour objectif de changer le monde ; pourtant, face à cette descente aux enfers, il ne semble pas y avoir une seule voix de protestation, mais un troupeau sans fin de lemmings qui se jettent dans le ravin.

18:35 Publié dans Définitions, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, démocratie, pensée unique, définition, philosophie, philosophie politique, théorie politique, état éthique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 01 juillet 2023

Une société sans confiance

Une société sans confiance

par Roberto Giacomelli

Source: https://centrostudiprimoarticolo.it/la-societa-senza-fiducia/

Le culte de la Fides

À la base de la vie communautaire, il y a des valeurs incontournables qui permettent la coexistence et le développement des relations sociales, parmi lesquelles la confiance entre les membres et dans les institutions. À l'époque de la Rome archaïque, une divinité, Fides, personnifiait la bonne foi qui devait régir les relations entre les peuples et les affaires entre les citoyens. Son culte, plus ancien que celui de Jupiter, remonte au roi Numa Pompilius, à qui l'on attribue la construction du temple sur le Capitole, Fides Publica.

Fides présidait à la loyauté et à la fidélité, valeurs fondatrices des grandes civilisations qui ont disparu avec le temps. La déesse était représentée sur les pièces de monnaie sous la forme d'une vieille femme à cannes, plus âgée que le père des dieux, dont l'apparence inspirait l'admiration et représentait la sagesse.

La fides exigeait le respect de la parole donnée qui permettait d'accéder au pouvoir, ce à quoi un politicien menteur n'aurait jamais eu accès. Parce qu'il incarnait l'essence de l'État et qu'il médiatisait la relation entre celui-ci et ses citoyens en garantissant le pacte avec le peuple centré sur la Fides.

Les valeurs qui donnent vie à un peuple

Les Romains considéraient la confiance et la loyauté comme les pierres angulaires du Mos maiorum et aucune relation publique ou privée ne pouvait échapper à cette règle. La dignité d'hommes dignes de confiance parce que loyaux et fidèles a fait la grandeur de ce phare de la civilisation que Rome représente encore dans le monde. La décadence de la civilisation qui a culminé avec l'avènement du capitalisme a rendu obsolètes les qualités humaines qui étaient indispensables et inaliénables dans le monde classique.

L'honneur d'une personne basé sur la confiance qu'elle inspirait à son prochain n'a plus de valeur, remplacé par le prix de chaque individu et son pouvoir d'achat. Il n'y a plus de confiance entre les vendeurs et les acheteurs, qui craignent non sans raison d'être trompés, car le premier n'est pas intéressé à sauvegarder l'intégrité de sa réputation, mais seulement à réaliser le maximum de profit avec le minimum d'effort. La relation fiduciaire entre l'État et le citoyen a disparu, ce dernier craignant que l'organisme qui devrait le protéger ne soit un persécuteur sadique. Les impôts injustes, les amendes et les pénalités de toutes sortes empoisonnent la vie des citoyens réduits à l'état de consommateurs et de contribuables pour l'entretien d'un appareil éléphantesque et injuste.

La difficulté d'être une tribu

La confiance dans l'affection a diminué, les gens doutent de la sincérité de leurs partisans, de leurs amis et de leurs parents, soupçonnant que derrière l'attachement sentimental se cache l'intérêt économique. L'éclipse des valeurs, du sens de l'honneur, du plaisir de l'honnêteté, de la fidélité aux principes, aux règles morales, fissure inexorablement la relation de confiance entre les membres de la communauté. C'est à cette grave carence que l'on peut attribuer la disparition du patriotisme, de l'amour de la patrie, des traditions des ancêtres. Les valeurs résiduelles ne vivent que dans les réalités tribales : supporters sportifs, communautés spirituelles, mouvements révolutionnaires.

Là, où la relation humaine reste basée sur la confiance, le partage et la complicité, apparaissent les dernières lueurs de l'esprit de clan. En dehors de ces espaces protégés par la dégénérescence de la société nourricière, le vide est absolu. Il est difficile de faire confiance à une justice qui ne punit pas les massacres comme celui du pont Morandi, qui enquête sur les citoyens qui se défendent contre les criminels et qui condamne les policiers qui frappent les criminels dangereux.

En revanche, il n'y a pas de poursuites contre les responsables de l'instabilité hydrogéologique qui a tué et détruit le territoire de la Romagne. L'État, qui a acquitté le pirate qui a éperonné un navire de la marine, met en examen la Capitainerie et la Guardia di Finanzia pour le naufrage d'immigrés clandestins imputable aux seuls trafiquants de nouveaux esclaves.

Ce qu'il reste de l'État

Il est tout aussi difficile de croire aux politiciens qui ont réduit l'État à un tas de décombres, détruisant l'économie, l'école, la culture et la langue italienne. Ne méritent pas la moindre confiance les syndicats qui n'ont pas protégé les travailleurs aux salaires les plus bas d'Europe, qui n'ont pas défendu les non-vaccinés suspendus de leur travail. Le manque de confiance dans la politique conduit les masses à se retirer du choix électoral, de l'engagement social, du devoir de participer à la vie de l'État.

Le monde américanisé, individualiste et égoïste, a éliminé le sens de l'appartenance, de l'identité et de l'esprit communautaire. La solitude, la dépression, les addictions en sont les conséquences pathologiques, une faiblesse généralisée qui laisse les citoyens à la merci des puissances de dissolution. La phase terminale du capitalisme, avec la tyrannie de la surveillance, a poussé la folle dérive commencée à la fin du Moyen Âge jusqu'à ses conséquences extrêmes.

Le cycle s'achève avec le remplacement des peuples et la disparition des cultures locales, mais ceux qui restent éveillés à l'heure la plus sombre de la nuit verront la lumière de l'aube. Les derniers hommes encore en vie se tiennent sur les ruines, tandis que les chiens se régalent des cadavres de lions croyant avoir gagné, mais les lions restent des lions tandis que les chiens ne restent que des chiens.

20:12 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fides, confiance, philosophie, philosophie politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 26 juin 2023

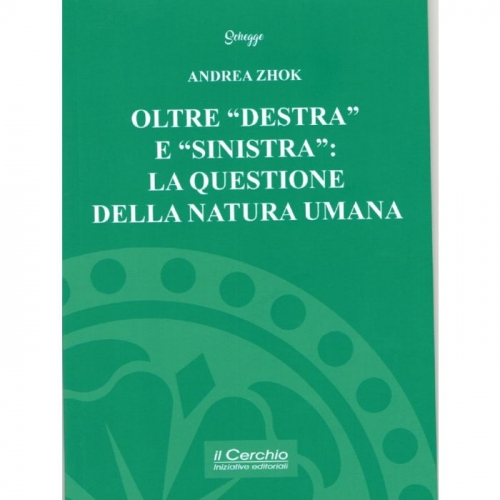

Andrea Zhok, "Au-delà de la droite et de la gauche" (Il Cerchio, 2023)

Andrea Zhok, "Au-delà de la droite et de la gauche" (Il Cerchio, 2023)

Compte rendu de Venceslav Soroczynski

Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/25758-venceslav-soroczynski-andrea-zhok-oltre-destra-e-sinistra-il-cerchio-2023.html

On sait qu'il y a essentiellement deux façons de voter: avec les enfants et sans les enfants. Lorsqu'on est parent, on manipule délicatement le bulletin de vote, on entre dans l'isoloir comme dans les églises d'autres religions mystérieuses, on lit les noms pensivement et on fait son choix le cœur sur la main. Le vote, après avoir commis l'imprudence de confier un enfant à la réalité, semble avoir plus de poids dans l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi, dans ces moments-là, l'idée fulminante et insoutenable de Flaiano selon laquelle, si l'on n'est pas de gauche à vingt ans et de droite à cinquante ans, on n'a rien compris à la vie, ne nous vient même pas en aide. C'est une plaisanterie, bonne pour les années soixante-dix, mais désormais inadaptée. Aujourd'hui, au contraire, on est, mais seulement par instinct, de gauche à cinquante ans et de droite à quatre-vingts ans, étant donné qu'à vingt ans, on sait publier une vidéo sur TikTok et qu'à cinquante ans, quelqu'un est encore engagé dans un stage gratuit.

L'aphorisme de Flaiano, cependant, a toujours du sens et est très clair: quand on est jeune, on vote pour révolutionner; quand on est vieux, pour conserver. Parfois, l'impulsion persiste et l'on continue à croire que la gauche est progressiste et la droite modérée.

Mais l'impulsion est la grande erreur, c'est la croyance, c'est l'exercice d'une confiance inexplicable, voire infondée. En effet, les résultats des dernières élections suggèrent que le calcaire fidéiste est en train de fondre, mais ils laissent aussi le soupçon que le corps électoral est passé d'une erreur à l'autre: lorsque nous votons, nous nous trompons. Nous n'en faisons pas une seule de bonne. Mais pourquoi ? Parce que nous ignorons une grande partie de la géographie, une longue période de temps, une grande partie de la réalité.

Ce qu'Andrea Zhok tente de faire avec ce court essai, c'est de combler ces lacunes: de nous expliquer, patiemment, avec des mots compréhensibles, dans un texte qui n'est pas du tout maniable, que la droite et la gauche ne sont que des "simulacres".

Zhok est professeur de philosophie, donc obstinément attiré par la recherche de la clarté, de la vérité, des relations de cause à effet. Et de temps en temps, cela ne nous fait pas de mal non plus de nous plonger dans cette chose curieuse et peu fréquentable qu'est la réalité. C'est pourquoi, au lieu de lire les journaux les plus populaires et les plus distrayants de notre époque, je me suis jeté sur "Au-delà de la droite et de la gauche", comme quelqu'un qui se noie dans l'information mais qui passe à côté de la vue d'ensemble.

L'auteur part d'une analyse historique qui explique comment le "progressisme", depuis le 19ème siècle, a été l'expression du besoin de la bourgeoisie de changer, de progresser afin de se défaire des privilèges de la propriété foncière. Mais, sous le couperet de la révolution industrielle, les classes populaires, les paysans, les enfants, les mères, ont fini. Ainsi, le progrès pour les uns signifie déjà la régression pour les autres. En effet, l'auteur souligne que ses effets n'ont été positifs que pour un dixième des personnes concernées, tandis que pour les neuf autres, les conditions se sont dégradées. Le progressisme devient donc déjà libéral-capitaliste.

Dès lors, le Manifeste de Marx et Engels ne pouvait qu'être critique à son égard, affirmant qu'il ne suffit pas de progresser dans le sens du changement, mais qu'il faut corriger les erreurs du passé, tout en préservant sa valeur - aujourd'hui, nous dirions "ses valeurs". Ainsi, si le progressisme est une impulsion névrotique ou cynique au profit de certains, le progrès est le résultat d'une action réfléchie au profit de tous.

Le progressisme critiqué par Marx est un progressisme libéral, qui supporte mal les contraintes car il n'a pas de temps à perdre: il doit chercher de nouveaux marchés et accumuler du capital. Il nage bien dans la société liquide qui est telle d'un point de vue social, identitaire, anthropologique. Le socialisme scientifique perd sa connotation historique originelle et se disperse dans le sens scientifique de la science naturelle. Ce que la science rend possible est autorisé, surtout si cela sert le capital, indépendamment des dispositions naturelles de l'individu. Aujourd'hui encore, l'"expert" influence l'opinion des masses, tandis que l'intellectuel n'est pas écouté. Il est impossible de ne pas évoquer, à cet égard, les paroles lumineuses de Thomas Stearns Eliot : "Où est la sagesse que nous avons / Perdue dans la connaissance / Où est la connaissance que nous avons / Perdue dans l'information" (The Rock, 1934).

Le progressisme critiqué par Marx est un progressisme libéral, qui supporte mal les contraintes car il n'a pas de temps à perdre: il doit chercher de nouveaux marchés et accumuler du capital. Il nage bien dans la société liquide qui est telle d'un point de vue social, identitaire, anthropologique. Le socialisme scientifique perd sa connotation historique originelle et se disperse dans le sens scientifique de la science naturelle. Ce que la science rend possible est autorisé, surtout si cela sert le capital, indépendamment des dispositions naturelles de l'individu. Aujourd'hui encore, l'"expert" influence l'opinion des masses, tandis que l'intellectuel n'est pas écouté. Il est impossible de ne pas évoquer, à cet égard, les paroles lumineuses de Thomas Stearns Eliot : "Où est la sagesse que nous avons / Perdue dans la connaissance / Où est la connaissance que nous avons / Perdue dans l'information" (The Rock, 1934).

Ainsi, dans les pays "avancés", la gauche et la droite copient les pires modèles, qui érodent la qualité et la quantité des services publics essentiels, sous prétexte d'alléger la machine étatique. Les droits sociaux, sous prétexte d'augmenter la flexibilité. Comme le dit l'auteur, gauche et droite sont devenues de simples variantes du progressisme libéral (rappelons d'ailleurs que Gianni Agnelli avait laissé entendre qu'en Italie, seule la gauche pouvait faire des réformes de droite. Et, de fait, quelques années plus tard, c'est le gouvernement PD/socialiste de Renzi qui a dépriorisé les protections inscrites à l'article 18 du Statut des travailleurs).

Zhok affirme qu'il y a maintenant une véritable attaque contre la nature humaine, une attaque visant à éliminer toute institution non négociable, y compris la famille : "... tout lien de caractère affectif stable représente un problème du point de vue du capital, parce qu'il rend le comportement de l'individu dépendant d'une contrainte étrangère aux exigences du marché". Et si l'on considère que "... la famille est le lieu principal où se déchargent toutes les tensions et contradictions du monde, où elles s'amortissent, et où elles cherchent, laborieusement, une solution. Les familles, surtout celles qui fonctionnent bien, sont donc des lieux de travail intensif, de travail sur les attentes, sur la communication, sur la construction des motivations, sur le sens de l'existence", on comprend bien la dévastation sociale que la thèse laisse présager.

L'auteur poursuit en nous donnant des exemples de la manière dont le progressisme libéral sape les institutions sociales et les institutions intimes de l'individu : la gestation pour autrui, qui commence à ressembler à une rente de plus ; la fluidité des genres, qui rend désormais les identités biologiques floues, fuzzy, adaptables, flexibles, précaires; le "féminisme de la deuxième vague", qui n'a plus pour objectif propre l'égalité, mais vise à identifier l'autre sexe comme sujet exploiteur: ce n'est donc pas la nouvelle société libérale qui est source d'injustice, mais un homme qui est dans le rouage de la structure.

Le livre dit beaucoup plus, diagnostiquant ainsi précisément un malaise dont le symptôme est corroboré par le fait qu'après tout, nous ne votons pas: nous achetons des marchandises. Selon Debord, "toute la vie des sociétés où règnent les conditions modernes de production se présente comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était vécu directement a reculé dans une représentation" (La société du spectacle, 1967). Nous choisissons des images, nous achetons des billets pour des monologues, en fait "le spectacle est le contraire du dialogue" (Debord encore). Alors, où en sommes-nous ? J'ai le sentiment que, pendant la décennie de distraction, le navire a simplement fait un lent virage à droite. La politique intérieure - parce que la politique étrangère, nous le savons maintenant, n'est rien d'autre que l'exécution des ordres des États-Unis - est de droite.

Et cette droite est soit libérale, soit libéraliste, soit fasciste. En matière de politique fiscale, elle est libérale : pour les parts de revenus même très élevées, le contribuable peut appliquer une flat tax violemment inconstitutionnelle - et ce n'est pas un fait théorique: simplement, ceux qui ont plus paient proportionnellement moins. En matière de politique de santé, soit on est libéral (s'il a des moyens matériels, le malade peut payer une visite privée pour 150 euros ; s'il n'en a pas, il attend 14 mois pour une visite), soit on est fasciste (soit vous vous injectez une substance inefficace et potentiellement toxique, soit vous renoncez à votre salaire et vous rejoignez les rangs des sans-protection de la loi Zan). Je n'ai donné que quelques exemples.

La politique italienne, dans ses grands choix, se déplace sur des rails de tramway et le conducteur du tramway ne peut pas tourner à gauche ou à droite quand il le souhaite. Le conducteur du tramway, pour les choses importantes, doit suivre la route de fer dont le concepteur se trouve de l'autre côté de l'Atlantique et nous regarde comme on regarde un allié dont on peut se passer. Ce dans quoi nous sommes impliqués n'est pas la guerre de la Russie contre l'Ukraine : c'est la guerre des États-Unis contre toute l'Europe. Ils nous ont pris l'approvisionnement en matières premières bon marché, les marchés de débouchés pour les produits de luxe italiens, les touristes qui avaient l'habitude de dépenser davantage sur nos plages et dans nos montagnes. Ils nous ont pris tout cela, et peut-être pour des décennies. Et ils s'efforcent de nous priver de l'industrie manufacturière chinoise.

Comme l'a admirablement écrit le même auteur il y a quelque temps, "nous ne sommes pas sous le parapluie de l'OTAN, nous sommes le parapluie de l'OTAN". À mon avis, elle agit comme la mafia, c'est-à-dire qu'elle vient vous voir et vous dit : "Vous avez besoin de quelqu'un pour vous protéger de ceux qui veulent mettre le feu à votre magasin". Il se trouve que si vous ne payez pas sa "protection", votre magasin est effectivement incendié, mais c'est la mafia elle-même qui a fait cela. Ce "modèle d'entreprise" est le même que celui qui a été appliqué à l'Italie chaque fois qu'elle a voulu se passer de la protection imposée par le bloc d'intérêts basé aux États-Unis et au Royaume-Uni, depuis l'assassinat de Mattei.

Nous ne pouvons certainement pas ignorer l'avertissement de Machiavel, qui a observé que dès qu'une personne "populaire" s'élevait au rang des "seigneurs" dans le gouvernement de Florence, elle affaiblissait ses revendications révolutionnaires, car elle se rendait compte des réalités de la République : "Et comme il était monté à cette place et qu'il voyait les choses de plus près, il connut les désordres d'où ils provenaient et les dangers qui en résultaient et la difficulté d'y remédier ... et il devint immédiatement d'un autre esprit et d'une autre pensée" (Discorsi, I, 47). Et manifestement, même à notre époque, une force politique, tant qu'elle est dans l'opposition, peut facilement critiquer l'action des gouvernants, mais lorsqu'elle en vient à comprendre les véritables rapports de force, elle finit par reproduire la politique précédente.

Cela ne signifie pas qu'il faille baisser les bras, mais qu'il faut au moins avoir la lucidité de juger un parti non pas lorsqu'il est dans l'opposition, mais lorsqu'il gouverne. Et surtout, que nous avons encore une chance : donner confiance à ceux qui ne sont ni de droite ni de gauche, parce qu'ils ne sont pas encore "montés à cette place".

14:52 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droite, gauche, andrea zhok, actualité, théorie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

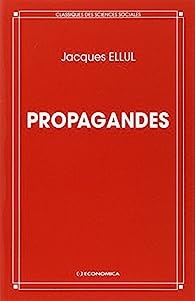

Qu'est-ce que la propagande? Réflexions sur un livre ancien de Jacques Ellul

Qu'est-ce que la propagande? Réflexions sur un livre ancien de Jacques Ellul

par Pierluigi Fagan

Source : https://www.ariannaeditrice.it/articoli/propaganda

Ce livre de Jacques Ellul sur la propagande a été écrit en 1962, donc sans des phénomènes tels que l'Internet et les réseaux sociaux, la mondialisation, la télévision privée, les chaînes de télévision en ligne, la diffusion par satellite et par câble, la mobilité cellulaire, la segmentation statistique psychographique et le Big Data. Cependant, le livre d'Ellul reste un ouvrage de référence pour l'étude du phénomène 'propagande", tel qu'il est encore enseigné dans de nombreuses facultés (avec Bernays, Lasswell, Dobb jetant toujours un coup d'œil en privé sur Goebbels, un coup d'oeil grossier mais efficace). La première considération à faire est de savoir combien de penseurs, en Europe mais souvent aussi aux Etats-Unis, avaient dans les années 60 des idées très claires sur les contours fondamentaux de la société qui est encore la nôtre, une société devenue pire sous certains traits. Plutôt que de porter un jugement d'actualité, nous devrions nous demander pourquoi nous redécouvrons aujourd'hui mille et une fois une eau chaude qui avait déjà été chauffée pour de bon il y a soixante ans. Il est clair qu'un des problèmes majeurs qui se pose aux idées et aux systèmes mentaux critiques et donc non dominants est leur dispersion dans le temps, ils ne s'accumulent pas, ils ne font pas masse.

L'auteur, Ellul, est un Français inclassable. Historien du droit, théologien protestant, critique de la société technique telle qu'abordée par Gunther Anders, de tendance anarcho-libertaire, marxologue non marxiste, il a anticipé les thèmes de la décroissance. Jacques Ellul est ici dans le rôle du sociologue, peut-être sa spécialité la plus complète et la plus pointue.

Compte tenu du sujet et de l'actualité récente, il convient de commencer par dire qu'"il y a propagandiste et propagandiste". Le premier est souvent un fonctionnaire du système qui doit fondre psychologiquement les individus en une masse pour qu'ils se conforment au système. Cela s'applique aussi bien aux dictatures qu'aux démocraties ou pseudo-démocraties. Selon Ellul, la propagande (qui coïncide avec la diffusion d'une image précise de l'homme et du monde qui lui donne raison et sens) est une nécessité pour les sociétés modernes et techniques, quel que soit le régime politique. Le propagandiste connaît la psychologie sociale, l'individu, la psychologie profonde, la sociologie, la mythologie, les formes religieuses, de sorte que, du haut de son pouvoir cognitif, il méprise le propagandisé, même s'il l'a bien étudié, ou peut-être à cause de cela.

Elle implique le rationnel et l'irrationnel, le public et le privé, le conscient et l'inconscient, ainsi que tous les médias possibles et imaginables, ceux-ci étant toujours la propriété de l'État ou des capitalistes, comme en Occident. Mieux vaut un seul média, ou au moins quelques-uns et accordés entre eux.

Dans les sociétés "libérales", la liberté ,e peut se mouvoir que dans deux camps qui se détestent et sont incapables de dialoguer, d'où la mortification de la pâle prétention au pluralisme démocratique au profit d'un bipolarisme de fait. De toute façon, deux pôles font le milieu du jeu, et c'est donc finalement la structure de pouvoir qui gouverne de toute façon. Cela cristallise les images du monde à partir d'un puissant travail de simplification dont le propagandiste est l'artisan.

Que d'angoisses dues à l'impréparation et à la peur engendrées par la cascade de nouvelles incompréhensibles, inquiétantes et anxiogènes ! Puisque les pouvoirs ont toujours besoin d'une légitimité donnée par le peuple et qu'on voit mal comment des gens qui travaillent huit heures par jour, plus le temps passé dans les transports et le temps destiné aux soins personnels, peuvent savoir vaguement quoi que ce soit sur l'économie, la finance, la technologie, la géopolitique, la culture, la politique, la société, l'avenir, l'environnement, etc, Ce sont des mots à la mode, des mantras, des refrains pré-packagés, des slogans, des témoignages, des experts, des fragments de rationalité lubrifiés avec d'importantes doses d'émotivité pour des cerveaux faibles, distraits, sans mémoire, dépendants, déstabilisés et rendus incertains par une ignorance évidente, avides de Vérité et de bonnes choses à penser.

Aujourd'hui, avec des problèmes de plus en plus complexes et globaux, la propagande devient de plus en plus exaspérante, pointilliste, des étincelles d'attention déconnectées du tout, des kaléidoscopes impressionnistes. L'efficacité de la propagande est conditionnée par son immensité enveloppante, sa continuité, sa cohérence invisible, sa répétitivité et, de façon perverse, son utilité pour donner de la raison et du sens à ce qui n'en a pas. Plus il y a de "sens" moins il y aura de dissidence.

La connaissance et l'exploitation scientifique des mécanismes de contagion et de synchronisation des masses, du fait que, comme le disait Durkheim, "le groupe pense et agit d'une manière complètement différente de celle dont ses membres individuels penseraient et agiraient s'ils étaient isolés", de l'isolement mutuel actuel entre des personnes qui ne transmettent pas réciproquement des informations et des connaissances (elles ne débattent pas) mais proposent des données et des interprétations provenant d'une source unique, le public qui se fait une opinion ou plutôt acquiert l'opinion qu'on lui donne puisqu'il n'a pas le temps ou les outils pour se faire sa propre opinion, créent la situation idéale. La propagande, comme la publicité, n'invente presque rien, elle pêche parmi les préjugés, les stéréotypes, les catégorisations, les modèles, les traditions, les conformismes, les mythes profonds (il y a une faim primitive de mythe, surtout du côté masculin), qui existent déjà (la Nation, le travail, le Héros, le bonheur, la liberté).

Un mythe éternel est celui du Grand Homme que l'on adore tout en le manipulant et en l'entubant; un autre de ces grands hommes (Berlusconi) vient de mourir, un "grand homme" qui a recodé nos codes socioculturels, éthiques, moraux et politiques sous les applaudissements convaincus de ses adorateurs propagandistes. Je me suis mis en tête de faire la liste des orphelins éplorés à son enterrement, de Boldi à Razzi, un instantané sociologique du niveau de l'imaginaire national de ces trois dernières décennies, puis j'ai laissé tomber, c'est de toute façon inutile par les temps qui courent. Si l'imbécile était capable de se rendre compte qu'il en est un, il n'en serait pas un.

La taxonomie d'Ellul est élaborée. Il y a la propagande politique et sociologique, verticale et horizontale, l'agitation et l'intégration (modèle de lutte des partis, puis de gouvernement qui change radicalement d'arguments et de ton), le rationnel et l'irrationnel. En Occident, elle tend à s'adapter à une société de masse individualiste et abrutissante après la destruction ou l'affaiblissement de toute structure intermédiaire. Les allusions au prototype américain de son époque donnent l'idée d'un véritable "rayonnement social", ce sont les formes, les modes, les symboles mêmes de notre société environnante qui communiquent avant qu'on leur ordonne de parler.

Un autre sociologue plus récent, George Ritzer (2005), a publié dix livres en anglais jusqu'à il y a deux ans, avec un livre sur la "forme McDonal"d de nombreuses structures sociales: efficacité, calculabilité, prévisibilité, uniformité dans un univers de McUniversité, McMedia, McChildren et, en fin de compte, une McConscience de soi. Tout cela rayonne avec cohérence directement de la société, le discours propagandiste ne devenant qu'un simple accompagnement. La nécessité de simplifier le discours correspond à la nécessité de simplifier la société. Ses effets ne sont pas superficiels et transitoires, ils façonnent l'esprit avant le contenu par les formes, par exemple en dichotomisant tout (bien-mal, juste-mal), en jugeant avant même d'analyser, en ordonnant la pensée dans les chemins déjà tracés (dont on sait déjà où ils aboutissent de toute façon), en étant obsédé névrotiquement par le présent pour que les causes s'échappent, en ne se demandant jamais "pourquoi"... en essayant bien sûr de dépasser les réponses de pacotille des historiettes qui nous sont assénées.

Dernièrement, pousser compulsivement des boutons sur un parallélépipède plat à tenir devant ses yeux. L'efficacité de la propagande a pour condition préalable l'immensité enveloppante, la continuité, la cohérence invisible, la répétitivité.

L'autre soir, je suis tombé sur une soirée Rampini sur la 7, avec pour thème les Etats-Unis d'Amérique (et dont le decorum reproduisait les couleurs et les formes du drapeau) suivie d'une autre sur la Chine. Selon Rampini, qui revendiquait fièrement sa nouvelle citoyenneté américaine, les Etats-Unis sont forts, inatteignables et gagnants dans tous les grands domaines de la puissance (armes, dollar, PIB, technologie, démographie) et le resteront, heureusement pour nous, encore longtemps. Le seul problème, c'est que ces derniers temps, ils semblent manquer de confiance en eux (zut !).

J'ajouterai encore quelques remarques sur cette Nathalie Tocci, "experte" convoquée pour nous expliquer les choses. La dame semble diriger un think tank italien de politique internationale. Mais l'on découvre sur son site qu'il reçoit près de 50% de ses fonds d'"organismes et fondations étrangers" (pas de honte). La dame avait tendance, lorsqu'elle parlait des Etats-Unis, à hausser les pointes intérieures de ses sourcils puis à les abaisser, comme si elle parlait sous les traits d'un pauvre petit chaperon rouge en proie aux mille embûches de la forêt mondiale. Lorsqu'elle parlait de la Russie et de la Chine, elle faisait l'inverse, abaissant les pointes intérieures et relevant les pointes extérieures, comme si elle parlait du grand méchant loup qui s'apprêtait à dévorer la pauvre grand-mère. Après tout, il était tard dans la soirée et les histoires à dormir debout ont leur public. Je me suis senti nostalgique de Luttwak.

Nous en sommes à la régression infantile des opinions publiques, qui va de pair avec un autre concept de la sociologie contemporaine, la "gamification", c'est-à-dire l'introduction de mécanismes de jeu dans des environnements non ludiques tels que l'internet, les systèmes sociaux, d'apprentissage ou d'entreprise, en sollicitant une participation active et "spontanée". Le récent déclin qualitatif des propagandistes correspond à celui des propagandistes et, plus généralement, à l'esprit du temps.

Je termine sur une note positive, que faire, quels antidotes, comment surmonter cette condition de servitude psycho-intellectuelle volontaire, propédeutique à la servitude volontaire de participation à la termitière sociale au rythme des tambours joués pour nous par les propagandistes du système ? Le temps. Passer du travail sur les choses au travail sur soi, gagner du temps à consacrer à l'auto-formation de sa mentalité. Une mentalité, formée a maintenir une distance critique par rapport à la propagande, brise la magie, l'enchantement, devient immunisée, regarde de haut le fatras propagandiste, rompant ainsi la servitude volontaire. Mais au milieu de plus de tradition, plus de travail, plus d'ordre, plus de justice, plus de liberté, plus d'innovation, plus de sécurité, plus d'opportunités, la propagande politique semble unanime à éviter de promettre le seul plus dont vous avez besoin pour décider pour vous-mêmes, juger par vous-mêmes, agir avec le plein sens de vous-mêmes: le plus de temps.

Moins de travail, plus de temps, moins de propagande. C'est l'utopie ultime et irréalisable.

12:07 Publié dans Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : propagande, définition, théorie politique, jacques ellul, george ritzer, politologie, philosophie politique, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 22 juin 2023

Des guerres plus "démocratiques" que "justes"

Des guerres plus "démocratiques" que "justes"

par Theodore Katte Klitsche de la Grange

Source: http://italiaeilmondo.com/2023/06/18/guerre-piu-democratiche-che-giuste-di-teodoro-katte-klitsche-de-la-grange/

Cet article a été publié dans la revue "Il giusto processo" n° 18/19 (octobre 2005 - avril 2006).

Il est courant aujourd'hui de considérer que les guerres justes sont celles qui sont menées pour exporter les "valeurs" (et les institutions) de la démocratie libérale, parmi lesquelles figure (et se distingue) l'idéologie des droits de l'homme. À cela s'ajoute la thèse - souvent liée - selon laquelle des tribunaux internationaux sont nécessaires pour prévenir les "guerres injustes" et punir leurs auteurs. Ce qui revient à inverser, ou plutôt à appliquer dans un mauvais contexte, le jugement de De Maistre selon lequel "là où il n'y a pas de jugement, il y a affrontement".

Disons que le contexte est mauvais car De Maistre est la synthèse d'un discours sur la souveraineté dont l'exemple est précisément le Tribunal: "On voit dans les Tribunaux la nécessité absolue de la souveraineté; parce qu'il faut gouverner les hommes comme il faut les juger, et par la même raison; c'est-à-dire, parce que là où il n'y a point de jugement, il y a affrontement". Mais chez De Maistre, le tout présuppose la souveraineté et l'État, et un tribunal - l'office de ce dernier.

Au contraire, dans la pensée postmoderne, le tribunal (international) est l'alternative/substitution de l'État. En d'autres termes, c'est le contraire du jugement de Hegel selon lequel "il n'y a pas de préteur parmi les États" [2]. Ici, au contraire, on suppose qu'il peut y en avoir un, et qu'il est capable d'appliquer (c'est-à-dire de faire appliquer) ses jugements, tout comme le font, au sein de l'État, la police et d'autres services et bureaux de l'État, en se prévalant du monopole (de l'État) quant à l'usage légitime de la force. On oublie cependant que c'est bien là le problème et non celui du jus dicere, tout comme les diverses expériences historiques qui le prouvent.

Mais ce type de guerre est-il vraiment juste ?

Et est-elle conforme aux véritables critères de justice ? Un examen historique peut contribuer à la réponse.

À l'aube du jus publicum europaeum, la théologie chrétienne, qui en a esquissé les principes, a identifié les exigences de la guerre juste dans l'autorité (légitime) de ceux qui la mènent (et la déclarent), dans le bon motif (de la guerre), dans la bonne intention et dans la bonne manière de la mener. La juste cause était comprise dans le sens juridique "classique", c'est-à-dire comme la protection des droits concrets violés. La nécessité (et la légitimité) de la guerre découlait alors de l'absence d'une autorité capable de régler les différends en réparant les violations des droits par un ordre efficace et applicable par les parties au différend. Dans cette construction juridique, il n'y a pas de place pour des "droits" abstraits, mais seulement pour des droits (très) concrets. Suarez, en énumérant des exemples de "causes justes" pour la guerre, fait presque une énumération des "actions" reconnues dans le droit romain pour la restauration des droits violés: occupation des provinces d'autrui (rivendica), entrave au transit (confessoria servitutis), ainsi que les blessures infligées au droit d'entretenir des relations économiques coutumières. Il s'agit de droits fondés sur l'histoire et la coutume, c'est-à-dire sur un ordre concret, au maintien et à la préservation duquel le recours à la guerre contribue.

L'évolution ultérieure a conduit à faire de la guerre juste, plutôt qu'un moyen de rétablir le droit, le moyen de préserver la puissance (la sécurité, l'équilibre) des États, et par conséquent de la communauté internationale, fondée sur le pluralisme des unités politiques. Ce n'est pas que la protection du droit (qui est en soi une puissance) ne constitue plus une cause juste, mais à côté, ou plutôt au-dessus, s'est ajoutée (et a prévalu) la raison de la défense de la puissance. Montesquieu en donne un exemple : "La vie des États est semblable à celle des hommes: ceux-ci ont le droit de tuer pour se défendre, ceux-là ont le droit de faire la guerre pour se conserver" et poursuit "Entre citoyens, le droit de légitime défense n'implique pas la nécessité de l'attaque. Au lieu d'attaquer, ils n'ont qu'à recourir aux tribunaux. Ils ne peuvent donc exercer ce droit de défense que dans des cas subjectifs, dans lesquels ils seraient perdus s'ils attendaient le secours de la loi. Mais au niveau des Etats, le droit de légitime défense implique quelquefois la nécessité d'attaquer, lorsqu'un peuple s'aperçoit qu'une paix plus longue donnerait à un autre État la possibilité de le détruire, et que l'attaque est à ce moment le seul moyen d'empêcher cette destruction" pour conclure: "Le droit de guerre dérive donc de la nécessité et d'un strict respect de la justice. Si ceux qui dirigent la conscience ou les conseils des princes ne se conforment pas à ces règles, tout est perdu; et, s'il faut les fonder sur des principes arbitraires de gloire, de bien-être, d'utilité, des flots de sang inonderont la terre" [3].

Que le droit de guerre découle de la nécessité ne signifie rien de plus, puisque necessitas non habet legem, qu'il n'est pas nécessaire de rétablir un droit: au contraire, qu'en cas de nécessité, il est légitime de violer le droit.

La situation a changé avec la Révolution française : jusqu'alors, il était normal que les guerres soient un moyen de régler des conflits (de pouvoir ou de droit) entre des États qui se reconnaissaient et se respectaient. La conséquence en était l'intangibilité du droit interne et des États eux-mêmes. Les guerres se terminaient par la "remise" de quelques provinces ou (plus souvent) de quelques colonies qui laissaient l'ordre en l'état.

Ce système a commencé à être ébranlé par la Révolution française: avec le décret La Révellière-Lépeaux de la Convention sur l'exportation des principes révolutionnaires, l'"indifférence" des événements de guerre à l'égard de l'ordre interne des États concernés a commencé à être ébranlée. De même, le respect de l'existence des États qui, pendant la période révolutionnaire et napoléonienne, s'est traduit par la création d'États entièrement nouveaux (les républiques-sœurs puis les États du système napoléonien), lesquels étaient politiquement homogènes avec le vainqueur, ce qui a porté une atteinte positive au droit "constituant" et originel de former une communauté.

Kant écrit que contre l'ennemi injuste, les vainqueurs ne peuvent aller "jusqu'à se partager le territoire de cet État et à faire disparaître un État de la terre, car ce serait une véritable injustice à l'égard du peuple qui ne peut perdre son droit originel de former une communauté" [4]. Et ce qu'il dit pour la disparition des Etats s'applique également à la création de nouveaux Etats par le vainqueur. Ce qui est également intéressant, c'est qu'avec la formule "guerre aux châteaux, paix aux chaumières", l'exportation de principes formulés de manière abstraite a commencé et a été légitimée, étrangère aux communautés qui ont dû les importer de force et générant souvent une "nouvelle" forme de guerre, la guerre partisane (moderne) dans laquelle la communauté "importatrice", par le biais du mouvement de guérilla, ne pouvait pas être la seule à avoir le droit de former une communauté.

La communauté importatrice, à travers le mouvement de guérilla, prend progressivement le caractère de l'ennemi (et du sujet belligérant), en tant que peuple en armes. Les formulations les plus radicales sont celles de Mao-tse-dong et la pratique associée est celle des guerres anticoloniales du 20ème siècle.

La conclusion de la Seconde Guerre mondiale l'a confirmé dans un contexte complètement différent: il était déjà écrit dans la Charte de l'Atlantique que les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni déclaraient à l'époque qu'ils "respectent le droit de tous les peuples de choisir la forme de gouvernement sous laquelle ils désirent vivre, et souhaitent le rétablissement des droits souverains et du libre exercice du gouvernement à ceux à qui ils ont été enlevés par la force", comme cela a été confirmé à Yalta [5] "pour chaque État libéré en Europe, pour chaque ancien État satellite de l'Axe". Et ce, même si personne n'en avait exprimé l'intention.

La mise en œuvre de cette déclaration a consisté, comme on le sait, à ce que chacun des États libérés se dote d'une forme de constitution correspondant "à la couleur des uniformes des libérateurs (occupants)".

Le pouvoir constituant, tel qu'il était alors explicitement prévu pour la souveraineté, était (pour le moins) limité. Et l'on peut se demander, à ce stade, si limiter des pouvoirs en eux-mêmes illimités (comme, précisément, le pouvoir constituant et la souveraineté) ne revient pas à les nier à la base, comme le fait implicitement la doctrine de l'État moderne de Sieyès à Victor Emmanuel Orlando.

Quant aux tribunaux pénaux internationaux, institutions qui se sont généralisées au siècle dernier, pour juger l'ennemi vaincu (par les vainqueurs), ils étaient totalement inconnus, car rejetés par le jus publicum europaeum, dans lequel le principe in parem non habet jurisdictionem était en vigueur. Ainsi, entre États souverains, l'un ne pouvait juger l'autre (et cela valait aussi bien pour les organes "faîtiers" que pour les autres); en outre, Kant considérait que la "clause d'amnistie" (réciproque) entre les parties contractantes était inhérente à tout traité de paix. Ce qui frappe le plus dans cette pratique (consolidée pendant des siècles), c'est son réalisme qui l'adapte, bien mieux que le pan-juridisme contemporain, à l'ordre concret des communautés dotées de droits et de dignités égaux. En premier lieu, parce que le problème de la justice (et du droit) en termes concrets se pose: l'activité du juge n'est pas un simple énoncé de normes, mais l'application de normes à un fait concret: même des normes justes et acceptées si elles sont appliquées de manière sélective, ou par un juge non partial, ou si elles aboutissent à des jugements inapplicables, ne possèdent pas les caractéristiques communément attribuées à la justice, ni l'utilité réelle de la justice.

Les caractéristiques communes de ces tribunaux sont: (toujours) que l'accusé coïncide avec le vaincu; (très souvent) que les juges sont les vainqueurs; que pour des raisons pratiques (c'est-à-dire pour conformer le nouvel ordre à la situation de fait -et de pouvoir- créée à la suite de la guerre), les décisions des tribunaux n'ont aucune incidence. La fonction dominante est liturgique: revêtir des habits solennels de la justice ce qui a été décidé pendant la guerre, en disqualifiant moralement l'ennemi vaincu. Ils sont par essence l'autodafé à l'ère de la mondialisation.

Mais que la nécessité à résoudre ait déjà été résolue avec la guerre, dont l'issue est en réalité la "conformité" à l'ordre, et que le jugement du tribunal n'y ajoute ni n'y retranche rien, c'est évident. Contrairement à celui d'un juge "interne" dont la décision est essentielle pour les droits (et la vie) du jugé.

Ces deux "innovations" ont en commun le caractère "démocratique" que l'État et la guerre moderne ont acquis au cours des deux derniers siècles. Ainsi, la démocratie, considérée comme un bien précieux par les peuples qui ont lutté pour l'acquérir, serait un cadeau - tout aussi important - pour ceux qui n'en ont jamais rêvé. Mais, très probablement, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne la considéraient pas si précieuse qu'elle valait la peine d'une guerre ou d'une révolution. En outre, et plus encore, les guerres "d'exportation" et les tribunaux internationaux sont liés à une aspiration (illusion) à la paix. On considère qu'il est préférable d'avoir des gouvernements démocratiques au pouvoir dans d'autres pays parce qu'ils sont jugés moins enclins à la guerre; et les tribunaux seraient le moyen de préserver la paix en punissant ceux qui la violent.

Mais pour ce qui est du premier point, l'histoire montre que les démocraties ne sont pas moins bellicistes que les autres formes d'État: en fait, elles le sont même davantage en termes d'intensité de la guerre. Déjà en décrivant le caractère de l'Athénienne, Périclès, dans le discours rapporté par Thucydide [6], jette la main, pour ainsi dire, sur ses exploits (et ses vertus) guerriers. Plus encore, à l'époque moderne, la démocratie s'est (le plus souvent) combinée avec la levée en masse et l'intensification de l'hostilité.

Mais si, pour la démocratie, on peut encore espérer que l'aspect "moderne" de celle-ci l'emporte (selon la distinction bien connue de Benjamin Constant), c'est-à-dire l'élément libéral, la tolérance, l'esprit de commerce qui conditionne de toute façon l'esprit de conquête, pour le remède des tribunaux, aucun espoir raisonnable n'est en vue.

Car dans ce cas, il s'agit essentiellement de remplacer la politique (et le politique) par le droit. C'est une vieille recette, qui ne peut fonctionner que si le tribunal prend des connotations politiques, c'est-à-dire qu'il cesse d'être un organe (purement) judiciaire et devient - sur le plan organisationnel et fonctionnel - une unité politique ou un organe de ce dernier. C'est-à-dire capable d'utiliser la force (donc avec une organisation spéciale) et donc d'être un "pouvoir" au sens wébérien, c'est-à-dire capable de faire respecter - concrètement - ses ordres. Ceux qui croient cela pensent avoir inventé la politique sans (les moyens de) la force. Un Prince tout renard et non pas lion. Un sujet qui n'est pas encore apparu dans l'histoire, et qui, étant contraire à une conception réaliste de l'homme, ne semble pas pouvoir y apparaître un jour. Aussi parce que si la Cour utilise la force des Etats, c'est elle, et non le jugement, qui déterminera la relation réelle entre la justice internationale et l'Etat (ou les Etats) exécutant(s): puisque l'exécution des jugements est le fait décisif, ce sera la capacité ou la volonté de le faire qui déterminera la possibilité de ce qui compte vraiment; que la décision soit observée et passe de l'imaginaire normatif à l'ordre concret, en s'y conformant.

En outre, le rationalisme qui sous-tend la doctrine de l'État moderne a construit comme son "mode d'emploi" la Raison d'État. La "raison d'État" était fondée - et c'était l'une de ses conséquences - à la fois sur la sécularisation, se configurant (également) comme une séparation/limitation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, et sur l'autonomie du politique, sur son extranéité/indifférence par rapport aux autres sphères de l'expérience humaine.

L'objectif spécifique de la politique était également déterminé par ce dernier: la protection, la sécurité et le bien-être de la communauté de référence, avec l'exclusion - ou le passage à l'arrière-plan - des objectifs de nature religieuse ou morale. Si un pape du Moyen Âge pouvait proclamer une croisade, il n'en va pas de même pour un monarque absolu de l'époque moderne, dont la fonction spécifique est celle mentionnée ci-dessus, et non de promouvoir la diffusion d'une foi ou d'une morale. Il en va différemment, mais seulement en partie, pour le (ou les) droit(s): dans ce cas, la protection de ceux-ci, s'ils correspondent à un intérêt de l'État, est la tâche de l'État lui-même. Cependant, selon la doctrine du jus publicum europaeum, le terme "droit" signifie dans ce cas le droit appartenant à l'État et à ses sujets ; d'autre part, il est exclu [7] qu'il soit justa causa belli de protéger des droits qui n'appartiennent pas à son propre État ou à ses propres sujets. Ce qui, dans les "guerres pour la démocratie", est sacrifié à un altruisme démesuré, et dont l'effet probable (et visible) est de multiplier les conflits (les justae causae).

C'est précisément ce que la rationalité des juristes-théologiens (voir note 7 ci-dessus) de la Contre-Réforme cherchait à éviter.

En ce sens, cette conception était conforme à la théorie de la Raison d'État: qui n'est pas une conception juridique (bien qu'elle ait de grandes répercussions juridiques) en ce sens qu'elle ne repose pas sur le concept de droit, mais plutôt sur le concept d'intérêt: il incombe à l'État de protéger l'intérêt (public-général) de la communauté politique (salus rei publicae suprema lex). Ce qui est conforme à cet intérêt est licite et doit être fait. En revanche, dans le cas des "guerres démocratiques", la lex suprema de l'intérêt de l'État finit, précisément dans les situations d'exception, par passer à l'arrière-plan; et au premier plan se trouve plutôt une justice abstraite, promouvant des droits dont il n'est pas clair si et dans quelle mesure les "protégés" aspirent à en jouir (et combien ils veulent sacrifier pour cela). L'objectif de la politique et de l'État n'est plus principalement le bien commun de l'État et de la communauté, mais l'affirmation et la protection de droits (abstraits) ou d'un régime politique.

Certes, les intérêts de l'État et la défense des démocraties libérales peuvent coïncider, comme dans l'aide apportée par Roosevelt à la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, avant même l'entrée en guerre des États-Unis [8]; mais le fait que le motif idéologique soit extériorisé et celui de la puissance dissimulé, confirme, et constitue une application sui generis, de la théorie parétienne des résidus et des dérivations, comme de l'oubli de la leçon de Thucydide [9] selon laquelle le premier déterminant de l'action politique est (la défense, la préservation, l'accroissement de) la puissance.

La preuve en a été faite, à maintes reprises, pendant la guerre froide: les États-Unis ont très souvent laissé faire, voire soutenu et eu pour alliés des régimes politiques qui n'avaient pas meilleure réputation en termes de démocratie que les régimes soviétiques, c'est-à-dire la même réputation que celle de véritables ennemis.

Un choix aussi politiquement correct qu'idéologiquement contradictoire.

En effet, les exemples cités ci-dessus démontrent le caractère essentiel de la bonne perception de l'ennemi. Si l'ennemi est perçu comme tel parce qu'il a un ordre différent, un régime politique différent ou d'autres valeurs de référence, comme la politique (et l'ordre international) est un plurivers de communautés humaines différentes, chaque peuple, auquel on reconnaît en soi le droit de se donner l'ordre qu'il préfère, devient, du seul fait de l'ampleur des différences, un ennemi. Il le devient parce que son mode d'existence politique et sociale n'est pas homogène avec celui de la (ou des) puissance(s) "dominante(s)". Il est un ennemi non pas en raison des actions qu'il accomplit (à la limite des actions qu'il peut accomplir) mais seulement parce qu'il existe d'une certaine manière: dans ce cas, les "guerres pour la démocratie" deviennent facilement le moyen de promouvoir l'homogénéisation politique, qui à son tour peut conduire non pas tant à la mondialisation (politique) qu'à la construction d'une nouvelle entité politique, impériale et non étatique, avec des règles, des formes, des types de comportement que nous ne connaissons pas encore, mais dont on entrevoit quelque chose. En particulier, on peut entrevoir la perte (partielle) de l'impénétrabilité de l'État, dont les frontières marquaient la limite entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'ordre interne et l'ordre international.

D'autre part, un tel critère de choix de l'ennemi conduit à contredire la première règle de l'action politique, qui est de réduire le nombre d'ennemis possibles. Cette règle s'est exprimée dans l'histoire de multiples façons, tant au niveau de la politique intérieure qu'internationale: de la pratique politique du Sénat romain, dont la maxime constante était de diviser les peuples [10] potentiellement ennemis (diviser pour régner), au précepte "jamais de guerre sur deux fronts" de la stratégie allemande au siècle dernier, violé à deux reprises, avec les résultats que l'on sait. Si l'on ajoute à l'ennemi réel (c'est-à-dire celui qui l'est par les actions et les contrastes de pouvoir et d'intérêts) celui (ou ceux) qui le sont par les différences d'idéaux, la règle est définitivement violée.

Les "guerres démocratiques" apparaissent ainsi comme la négation de certaines idées propres à l'État et à la politique modernes, telles qu'elles ont été définies à partir de la Renaissance, grâce à la forme particulière d'unité politique de l'époque post-médiévale, à savoir l'État, mais anticipées et en tout cas pratiquées depuis des millénaires.

C'est précisément l'État qui est la première victime de ce changement de perspective. Ses traits saillants: la distinction entre l'intérieur et l'extérieur, le temporel et le spirituel, l'impénétrabilité, le monopole du politique (et de la violence légitime) sont plus ou moins contredits par la diffusion des "guerres pour la démocratie". La conséquence en est l'imposition d'un régime politique, avec ses institutions et ses valeurs de référence, d'une prétention à la perméabilité des frontières, et donc à une souveraineté limitée sur son propre territoire, où s'affrontent différents pouvoirs (de commandement). Tout cela est incompatible avec le jus publicum europaeum. Celui-ci a été fondé sur la tentative (réussie pendant des siècles) de faire vivre ensemble des peuples différents. A cela a succédé l'actuelle tentative de le faire avec des peuples (relativement et artificiellement) homogènes, au prix d'un accroissement du pouvoir "supranational".

Certes, la démocratie repose sur une certaine homogénéité des peuples, mais il s'agit là d'un présupposé, non d'une conséquence du choix du régime politique [11]; et, de toute façon, il s'agit ici de relations extérieures entre États, non de relations intérieures entre les différentes composantes d'une communauté. À moins qu'il ne s'agisse des prémisses de l'établissement d'une nouvelle forme politique impériale, dans laquelle les relations entre États sont remplacées par celles à l'intérieur de l'empire. Dans ce cas, la logique interne/externe (et autres) aurait un sens différent, qui reste à écrire.

Cependant, étant donné que les formes politiques impériales étaient (principalement) caractérisées par la répartition du jus belli entre les différents sujets de l'unité politique, il reste à voir si un avenir d'union entre des États (institutionnellement) homogènes est plus pacifique que la coexistence entre des États différents, sur laquelle reposait le jus publicum europaeum.

Notes:

[1] V. Du Pape, II, 1, trad. it. par A. Pasquali, Milan 1995, p. 155).

[2] Grundlinien der Philosophie des rechts, § 313.

[3] Ésprit des lois, X, 2, trad. it. 1965, pp. 247-248.

[4] I. Kant, Metaphysik der Sitten § 61.

[5] Voir sur ce point Jeronimo Molina Cano, La costituzione come colpo di Stato, in Behemoth n° 38, juillet-décembre 2005.

[6] La guerre du Péloponnèse, II, 35-47.

[7] Voir par exemple. Suarez De Charitate- De Bello, Sectio IV "Unde, quod quidam aiunt, supremos reges habere potestatem ad vindicandas iniurias totius orbis, est omnino falsum, et confundit omnem ordinem, et distinctionem iurisdictionum : talis enim potestas, neque a Deo data est, neque ex ratione colligitur" ; voir aussi Bellarmin maintenant dans Scritti politici, Bologne 1950, p. 260.

[8] La phrase bien connue du président, selon laquelle les États-Unis seraient "l'arsenal des démocraties", n'exprimait pas le fait que l'intérêt des États-Unis était d'aider la Grande-Bretagne et de contenir l'Allemagne et le Japon, même si les régimes politiques de ces trois puissances ne l'étaient pas.

[9] Voir la célèbre ambassade des Athéniens auprès du peuple de Mélos.

[10] V. Montesquieu Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, ch. VI.

[11] La dernière tentative de former une unité politique entre musulmans et chrétiens, turcs et slaves, protestants et orthodoxes a été le Traité d'Union prévu par Gorbatchev et qui s'est terminé comme chacun sait. Nous renvoyons à ce sujet à notre article Du communisme au fédéralisme, paru dans L'Opinione - juin 1991.

18:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre, guerres justes, guerres démocratiques, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 20 juin 2023

La tentation malsaine du "marxisme occidental"

La tentation malsaine du "marxisme occidental"

par Greg Godels (*)

Source: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/25743-greg-godels-la-malsana-tentazione-del-marxismo-occidentale.html

L'histoire du marxisme trouve son reflet dans celle de l'antimarxisme - les courants intellectuels qui se présentent comme le véritable marxisme.